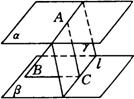

典型例题一

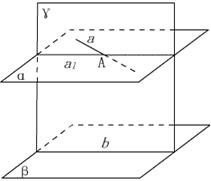

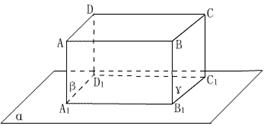

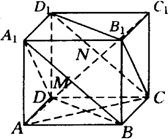

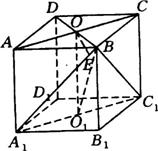

例1:已知正方体

例1:已知正方体![]() .

.

求证:平面![]() 平面

平面![]() .

.

证明:∵![]() 为正方体,

为正方体,

∴![]() ,

,

又 ![]() 平面

平面![]() ,

,

故 ![]() 平面

平面![]() .

.

同理 ![]() 平面

平面![]() .

.

又 ![]() ,

,

∴

平面![]() 平面

平面![]() .

.

说明:上述证明是根据判定定理1实现的.本题也可根据判定定理2证明,只需连接![]() 即可,此法还可以求出这两个平行平面的距离.

即可,此法还可以求出这两个平行平面的距离.

典型例题二

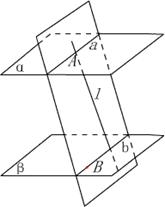

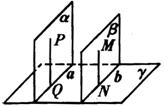

例2:如图,已知![]() ,

,![]() ,

,![]()

![]() .

.

求证:

求证:![]() .

.

证明:过直线![]() 作一平面

作一平面![]() ,设

,设![]() ,

,![]() .

.

∵![]()

∴![]()

又![]()

∴![]()

在同一个平面![]() 内过同一点

内过同一点![]() 有两条直线

有两条直线![]() 与直线

与直线![]() 平行

平行

∴![]() 与

与![]() 重合,即

重合,即![]() .

.

说明:本题也可以用反证法进行证明.

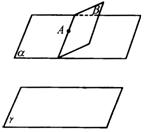

典型例题三

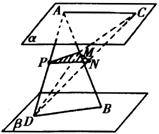

例3:如果一条直线与两个平行平面中的一个相交,那么它和另一个也相交.

已知:如图,![]() ,

,![]() .

.

求证:![]() 与

与![]() 相交.

相交.

证明:在

证明:在![]() 上取一点

上取一点![]() ,过

,过![]() 和

和![]() 作平面

作平面![]() ,由于

,由于![]() 与α有公共点

与α有公共点![]() ,

,![]() 与

与![]() 有公共点

有公共点![]() .

.

∴![]() 与

与![]() 、

、![]() 都相交.

都相交.

设![]() ,

,![]() .

.

∵![]()

∴![]()

又![]() 、

、![]() 、

、![]() 都在平面

都在平面![]() 内,且

内,且![]() 和

和![]() 交于

交于![]() .

.

∵![]() 与

与![]() 相交.

相交.

所以![]() 与

与![]() 相交.

相交.

典型例题四

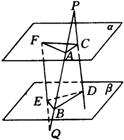

例4:已知平面![]() ,

,![]() ,

,![]() 为夹在

为夹在![]() ,

,![]() 间的异面线段,

间的异面线段,![]() 、

、![]() 分别为

分别为![]() 、

、![]() 的中点.

的中点.

求证:

求证: ![]() ,

,![]() .

.

证明:连接![]() 并延长交

并延长交![]() 于

于![]() .

.

∵![]()

∴ ![]() ,

,![]() 确定平面

确定平面![]() ,且

,且![]() ,

,![]() .

.

∵![]() ,所以

,所以 ![]() ,

,

∴ ![]() ,

,

又 ![]() ,

,![]() ,

,

∴ △![]() ≌△

≌△![]() .

.

∴ ![]() .

.

又 ![]() ,

,

∴ ![]() ,

,![]() .

.

故 ![]() .

.

同理![]()

说明:本题还有其它证法,要点是对异面直线的处理.

典型例题六

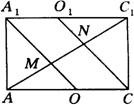

例6 如图,已知矩形![]() 的四个顶点在平面上的射影分别为

的四个顶点在平面上的射影分别为![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() ,且

,且![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 互不重合,也无三点共线.

互不重合,也无三点共线.

求证:四边形

求证:四边形![]() 是平行四边形.

是平行四边形.

证明:∵![]() ,

, ![]()

∴![]()

不妨设![]() 和

和![]() 确定平面

确定平面![]() .

.

同理![]() 和

和![]() 确定平面

确定平面![]() .

.

又![]() ,且

,且![]()

∴![]()

同理![]()

又![]()

∴![]()

又![]() ,

,![]()

∴![]() .

.

同理![]() .

.

∴四边形![]() 是平行四边形.

是平行四边形.

典型例题七

例7 设直线![]() 、

、![]() ,平面

,平面![]() 、

、![]() ,下列条件能得出

,下列条件能得出![]() 的是( ).

的是( ).

A.![]() ,

,![]() ,且

,且![]() ,

,![]() B.

B.![]() ,

,![]() ,且

,且![]()

C.![]() ,

,![]() ,且

,且![]() D.

D.![]() ,

,![]() ,且

,且![]()

分析:选项A是错误的,因为当![]() 时,

时,![]() 与

与![]() 可能相交.选项B是错误的,理由同A.选项C是正确的,因为

可能相交.选项B是错误的,理由同A.选项C是正确的,因为![]() ,

,![]() ,所以

,所以![]() ,又∵

,又∵![]() ,∴

,∴![]() .选项D也是错误的,满足条件的

.选项D也是错误的,满足条件的![]() 可能与

可能与![]() 相交.

相交.

答案:C

说明:此题极易选A,原因是对平面平行的判定定理掌握不准确所致.

本例这样的选择题是常见题目,要正确得出选择,需要有较好的作图能力和对定理、公理的准确掌握、深刻理解,同时要考虑到各种情况.

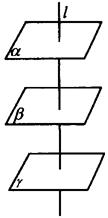

典型例题八

例8 设平面![]()

![]() 平面

平面![]() ,平面

,平面![]()

![]() 平面

平面![]() ,且

,且![]() 、

、![]() 分别与

分别与![]() 相交于

相交于![]() 、

、![]() ,

,![]() .求证:平面

.求证:平面![]()

![]() 平面

平面![]() .

.

分析:要证明两平面平行,只要设法在平面![]() 上找到两条相交直线,或作出相交直线,它们分别与

上找到两条相交直线,或作出相交直线,它们分别与![]() 平行(如图).

平行(如图).

证明:在平面![]() 内作直线

内作直线![]()

![]() 直线

直线![]() ,在平面

,在平面![]() 内作直线

内作直线![]()

![]() 直线

直线![]() .

.

∵平面![]()

![]() 平面

平面![]() ,

,

∴![]()

![]() 平面

平面![]() ,

,![]()

![]() 平面

平面![]() ,

,

∴![]() .

.

又∵![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,

∴平面![]()

![]() 平面

平面![]() .

.

说明:如果在![]() 、

、![]() 内分别作

内分别作![]() ,

,![]() ,这样就走了弯路,还需证明

,这样就走了弯路,还需证明![]() 、

、![]() 在

在![]() 、

、![]() 内,如果直接在

内,如果直接在![]() 、

、![]() 内作

内作![]() 、

、![]() 的垂线,就可推出

的垂线,就可推出![]() .

.

由面面垂直的性质推出“线面垂直”,进而推出“线线平行”、“线面平行”,最后得到“面面平行”,最后得到“面面平行”.其核心是要形成应用性质定理的意识,在立体几何证明中非常重要.

典型例题九

例9 如图所示,平面![]()

![]() 平面

平面![]() ,点

,点![]() 、

、![]()

![]() ,点

,点![]() ,

,![]() 是

是![]() 、

、![]() 的公垂线,

的公垂线,![]() 是斜线.若

是斜线.若![]() ,

,![]() ,

,![]() 、

、![]() 分别是

分别是![]() 和

和![]() 的中点,

的中点,

(1)求证:![]() ;

;

(2)求![]() 的长.

的长.

分析:(1)要证![]() ,取

,取![]() 的中点

的中点![]() ,只要证明

,只要证明![]() 所在的平面

所在的平面![]() .为此证明

.为此证明![]() ,

,![]() 即可.(2)要求

即可.(2)要求![]() 之长,在

之长,在![]() 中,

中,![]() 、

、![]() 的长度易知,关键在于证明

的长度易知,关键在于证明![]() ,从而由勾股定理可以求解.

,从而由勾股定理可以求解.

证明:(1)连结![]() ,设

,设![]() 是

是![]() 的中点,分别连结

的中点,分别连结![]() 、

、![]() .

.

∵![]() 是

是![]() 的中点,∴

的中点,∴![]() .

.

又![]() ,∴

,∴![]() .

.

同理∵![]() 是

是![]() 的中点,∴

的中点,∴![]() .

.

∵![]() ,∴

,∴![]() .

.

∵![]() ,

,![]() ,∴平面

,∴平面![]() .

.

∵![]()

![]() 平面

平面![]() ,∴

,∴![]() .

.

(2)分别连结![]() 、

、![]() .

.

∵![]() ,

,![]() ,

,

又∵![]() 是

是![]() 、

、![]() 的公垂线,∴

的公垂线,∴![]() ,

,

∴![]() ≌

≌![]() ,∴

,∴![]() ,

,

∴![]() 是等腰三角形.

是等腰三角形.

又![]() 是

是![]() 的中点,∴

的中点,∴![]() .

.

在![]() 中,

中,![]() .

.

说明:(1)证“线面平行”也可以先证“面面平行”,然后利用面面平行的性质,推证“线面平行”,这是一种以退为进的解题策略.

(2)空间线段的长度,一般通过构造三角形、然后利用余弦定理或勾股定理来求解.

(3)面面平行的性质:①面面平行,则线面平行;②面面平行,则被第三个平面所截得的交线平行.

![]()

典型例题十

例10

如果平面![]() 内的两条相交直线与平面

内的两条相交直线与平面![]() 所成的角相等,那么这两个平面的位置关系是__________.

所成的角相等,那么这两个平面的位置关系是__________.

分析:按直线和平面的三种位置关系分类予以研究.

解:设![]() 、

、![]() 是平面

是平面![]() 内两条相交直线.

内两条相交直线.

(1)若![]() 、

、![]() 都在平面

都在平面![]() 内,

内,![]() 、

、![]() 与平面

与平面![]() 所成的角都为

所成的角都为![]() ,这时

,这时![]() 与

与![]() 重合,根据教材中规定,此种情况不予考虑.

重合,根据教材中规定,此种情况不予考虑.

(2)若![]() 、

、![]() 都与平面

都与平面![]() 相交成等角,且所成角在

相交成等角,且所成角在![]() 内;

内;

∵![]() 、

、![]() 与

与![]() 有公共点,这时

有公共点,这时![]() 与

与![]() 相交.

相交.

若![]() 、

、![]() 都与平面

都与平面![]() 成

成![]() 角,则

角,则![]() ,与已知矛盾.此种情况不可能.

,与已知矛盾.此种情况不可能.

(3)若![]() 、

、![]() 都与平面

都与平面![]() 平行,则

平行,则![]() 、

、![]() 与平面

与平面![]() 所成的角都为

所成的角都为![]() ,

,![]() 内有两条直线与平面

内有两条直线与平面![]() 平行,这时

平行,这时![]() .

.

综上,平面![]() 、

、![]() 的位置关系是相交或平行.

的位置关系是相交或平行.

典型例题十一

例11 试证经过平面外一点有且只有一个平面和已知平面平行.

已知:![]() ,

,

求证:过![]() 有且只有一个平面

有且只有一个平面![]() .

.

分析:“有且只有”要准确理解,要先证这样的平面是存在的,再证它是惟一的,缺一不可.

证明:在平面![]() 内任作两条相交直线

内任作两条相交直线![]() 和

和![]() ,则由

,则由![]() 知,

知,![]() ,

,![]() .

.

点![]() 和直线

和直线![]() 可确定一个平面

可确定一个平面![]() ,点

,点![]() 和直线

和直线![]() 可确定一个平面

可确定一个平面![]() .

.

在平面![]() 、

、![]() 内过

内过![]() 分别作直线

分别作直线![]() 、

、![]() ,

,

故![]() 、

、![]() 是两条相交直线,可确定一个平面

是两条相交直线,可确定一个平面![]() .

.

∵![]() ,

,![]() ,

,![]() ,∴

,∴![]() .

.

同理![]() .

.

又![]() ,

,![]() ,

,![]() ,∴

,∴![]() .

.

所以过点![]() 有一个平面

有一个平面![]() .

.

假设过![]() 点还有一个平面

点还有一个平面![]() ,

,

则在平面![]() 内取一直线

内取一直线![]() ,

,![]() ,点

,点![]() 、直线

、直线![]() 确定一个平面

确定一个平面![]() ,由公理2知:

,由公理2知:

![]() ,

,![]() ,

,

∴![]() ,

,![]() ,

,

又![]() ,

,![]() ,

,

这与过一点有且只有一条直线与已知直线平行相矛盾,因此假设不成立,

所以平面![]() 只有一个.

只有一个.

所以过平面外一点有且只有一个平面与已知平面平行.

典型例题十二

例12 已知点![]() 是正三角形

是正三角形![]() 所在平面外的一点,且

所在平面外的一点,且![]() ,

,![]() 为

为![]() 上的高,

上的高,![]() 、

、![]() 、

、![]() 分别是

分别是![]() 、

、![]() 、

、![]() 的中点,试判断

的中点,试判断![]() 与平面

与平面![]() 内的位置关系,并给予证明

内的位置关系,并给予证明

分析1:如图,观察图形,即可判定![]() 平面

平面![]() ,要证明结论成立,只需证明

,要证明结论成立,只需证明![]() 与平面

与平面![]() 内的一条直线平行.

内的一条直线平行.

观察图形可以看出:连结![]() 与

与![]() 相交于

相交于![]() ,连结

,连结![]() ,

,![]() 就是适合题意的直线.

就是适合题意的直线.

怎样证明![]() ?只需证明

?只需证明![]() 是

是![]() 的中点.

的中点.

证法1:连结![]() 交

交![]() 于点

于点![]() ,

,

∵![]() 是

是![]() 的中位线,

的中位线,

∴![]() .

.

在![]() 中,

中,![]() 是

是![]() 的中点,且

的中点,且![]() ,

,

∴![]() 为

为![]() 的中点.

的中点.

∵![]() 是

是![]() 的中位线,∴

的中位线,∴![]() .

.

又![]()

![]() 平面

平面![]() ,

,![]()

![]() 平面

平面![]() ,

,

∴![]() 平面

平面![]() .

.

分析2:要证明![]() 平面

平面![]() ,只需证明平面

,只需证明平面![]()

![]() 平面

平面![]() ,要证明平面

,要证明平面![]()

![]() 平面

平面![]() ,只需证明

,只需证明![]() ,

,![]() 而

而![]() ,

,![]() 可由题设直接推出.

可由题设直接推出.

证法2:∵![]() 为

为![]() 的中位线,

的中位线,

∴![]() .

.

∵![]() 平面

平面![]() ,

,![]() 平面

平面![]() ,

,

∴![]() 平面

平面![]() .

.

同理:![]() 平面

平面![]() ,

,![]() ,

,

∴平面![]()

![]() 平面

平面![]() ,又∵

,又∵![]() 平面

平面![]() ,

,

∴![]() 平面

平面![]() .

.

典型例题十三

例13 如图,线段![]() 分别交两个平行平面

分别交两个平行平面![]() 、

、![]() 于

于![]() 、

、![]() 两点,线段

两点,线段![]() 分别交

分别交![]() 、

、![]() 于

于![]() 、

、![]() 两点,线段

两点,线段![]() 分别交

分别交![]() 、

、![]() 于

于![]() 、

、![]() 两点,若

两点,若![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() 的面积为72,求

的面积为72,求![]() 的面积.

的面积.

分析:求![]() 的面积,看起来似乎与本节内容无关,事实上,已知

的面积,看起来似乎与本节内容无关,事实上,已知![]() 的面积,若

的面积,若![]() 与

与![]() 的对应边有联系的话,可以利用

的对应边有联系的话,可以利用![]() 的面积求出

的面积求出![]() 的面积.

的面积.

解:∵平面![]() ,平面

,平面![]() ,

,

又∵![]() ,∴

,∴![]() .

.

同理可证:![]() ,∴

,∴![]() 与

与![]() 相等或互补,即

相等或互补,即![]() .

.

由![]() ,得

,得![]() ,

,

∴![]()

由![]() ,得:

,得:![]() ,∴

,∴![]() .

.

又∵![]() 的面积为72,即

的面积为72,即![]() .

.

∴![]()

![]()

![]()

![]() .

.

∴![]() 的面积为84平方单位.

的面积为84平方单位.

说明:应用两个平行的性质一是可以证明直线与直线的平行,二是可以解决线面平行的问题.注意使用性质定理证明线线平行时,一定第三个平面与两个平行平面相交,其交线互相平行.

典型例题十四

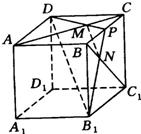

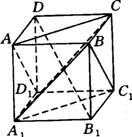

例14 在棱长为![]() 的正方体中,求异面直线

的正方体中,求异面直线![]() 和

和![]() 之间的距离.

之间的距离.

分析:通过前面的学习,我们解决了如下的问题:若![]() 和

和![]() 是两条异面直线,则过

是两条异面直线,则过![]() 且平行于

且平行于![]() 的平面必平行于过

的平面必平行于过![]() 且平行于

且平行于![]() 的平面.我们知道,空间两条异面直线,总分别存在于两个平行平面内.因此,求两条异面直线的距离,有时可以通过求这两个平行平面之间的距离来解决.

的平面.我们知道,空间两条异面直线,总分别存在于两个平行平面内.因此,求两条异面直线的距离,有时可以通过求这两个平行平面之间的距离来解决.

具体解法可按如下几步来求:①分别经过![]() 和

和![]() 找到两个互相平等的平面;②作出两个平行平面的公垂线;③计算公垂线夹在两个平等平面间的长度.

找到两个互相平等的平面;②作出两个平行平面的公垂线;③计算公垂线夹在两个平等平面间的长度.

解:如图,

根据正方体的性质,易证:

连结![]() ,分别交平面

,分别交平面![]() 和平面

和平面![]() 于

于![]() 和

和![]()

因为![]() 和

和![]() 分别是平面

分别是平面![]() 的垂线和斜线,

的垂线和斜线,![]() 在平面

在平面![]() 内,

内,![]()

由三垂线定理:![]() ,同理:

,同理:![]()

∴![]() 平面

平面![]() ,同理可证:

,同理可证:![]() 平面

平面![]()

∴平面![]() 和平面

和平面![]() 间的距离为线段

间的距离为线段![]() 长度.

长度.

如图所示:

在对角面![]() 中,

中,![]() 为

为![]() 的中点,

的中点,![]() 为

为![]() 的中点

的中点

∴![]() .

.

∴![]() 和

和![]() 的距离等于两平行平面

的距离等于两平行平面![]() 和

和![]() 的距离为

的距离为![]() .

.

说明:关于异面直线之间的距离的计算,有两种基本的转移方法:①转化为线面距.设![]() 、

、![]() 是两条异面直线,作出经过

是两条异面直线,作出经过![]() 而和

而和![]() 平行的平面

平行的平面![]() ,通过计算

,通过计算![]() 和

和![]() 的距离,得出

的距离,得出![]() 和

和![]() 距离,这样又回到点面距离的计算;②转化为面面距,设

距离,这样又回到点面距离的计算;②转化为面面距,设![]() 、

、![]() 是两条异面直线,作出经过

是两条异面直线,作出经过![]() 而和

而和![]() 平行的平面

平行的平面![]() ,再作出经过

,再作出经过![]() 和

和![]() 平行的平面

平行的平面![]() ,通过计算

,通过计算![]() 、

、![]() 之间的距离得出

之间的距离得出![]() 和

和![]() 之间的距离.

之间的距离.

典型例题十五

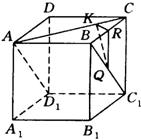

例15 正方体![]() 棱长为

棱长为![]() ,求异面直线

,求异面直线![]() 与

与![]() 的距离.

的距离.

解法1:(直接法)如图:

取![]() 的中点

的中点![]() ,连结

,连结![]() 、

、![]() 分别交

分别交![]() 、

、![]() 于

于![]() 、

、![]() 两点,

两点,

易证:![]() ,

,![]() ,

,![]() .

.

∴![]() 为异面直线

为异面直线![]() 与

与![]() 的公垂线段,易证:

的公垂线段,易证:![]() .

.

小结:此法也称定义法,这种解法是作出异面直线的公垂线段来解.但通常寻找公垂线段时,难度较大.

解法2:(转化法)如图:

∵![]() 平面

平面![]() ,

,

∴![]() 与

与![]() 的距离等于

的距离等于![]() 与平面

与平面![]() 的距离,

的距离,

在![]() 中,作斜边上的高

中,作斜边上的高![]() ,则

,则![]() 长为所求距离,

长为所求距离,

∵![]() ,

,![]() ,

,

∴![]() ,∴

,∴![]() .

.

小结:这种解法是将线线距离转化为线面距离.

解法3:(转化法)如图:

∵平面![]()

![]() 平面

平面![]() ,

,

∴![]() 与

与![]() 的距离等于平面

的距离等于平面![]() 与平面

与平面![]() 的距离.

的距离.

∵![]() 平面

平面![]() ,且被平面

,且被平面![]() 和平面

和平面![]() 三等分;

三等分;

∴所求距离为![]() .

.

小结:这种解法是线线距离转化为面面距离.

解法4:(构造函数法)如图:

任取点![]() ,作

,作![]() 于

于![]() 点,作

点,作![]() 于

于![]() 点,设

点,设![]() ,

,

则![]() ,

,![]() ,且

,且![]()

∴![]() .

.

则![]()

![]() ,

,

故![]() 的最小值,即

的最小值,即![]() 与

与![]() 的距离等于

的距离等于![]() .

.

小结:这种解法是恰当的选择未知量,构造一个目标函数,通过求这个函数的最小值来得到二异面直线之间的距离.

解法5:(体积桥法)如图:

当求![]() 与

与![]() 的距离转化为求

的距离转化为求![]() 与平面

与平面![]() 的距离后,设

的距离后,设![]() 点到平面

点到平面![]() 的距离为

的距离为![]() ,

,

则![]() .

.

∵![]() ,

,

∴![]() .即

.即![]() 与

与![]() 的距离等于

的距离等于![]() .

.

小结:本解法是将线线距离转化为线面距离,再将线面距离转化为锥体化为锥体的高,然后用体积公式求之.这种方法在后面将要学到.

说明:求异面直线距离的方法有:

(1)(直接法)当公垂线段能直接作出时,直接求.此时,作出并证明异面直线的公垂线段,是求异面直线距离的关键.

(2)(转化法)把线线距离转化为线面距离,如求异面直线![]() 、

、![]() 距离,先作出过

距离,先作出过![]() 且平行于

且平行于![]() 的平面

的平面![]() ,则

,则![]() 与

与![]() 距离就是

距离就是![]() 、

、![]() 距离.(线面转化法).

距离.(线面转化法).

也可以转化为过![]() 平行

平行![]() 的平面和过

的平面和过![]() 平行于

平行于![]() 的平面,两平行平面的距离就是两条异面直线距离.(面面转化法).

的平面,两平行平面的距离就是两条异面直线距离.(面面转化法).

(3)(体积桥法)利用线面距再转化为锥体的高用何种公式来求.

(4)(构造函数法)常常利用距离最短原理构造二次函数,利用求二次函数最值来解.

两条异面直线间距离问题,教科书要求不高(要求会计算已给出公垂线时的距离),这方面的问题的其他解法,要适度接触,以开阔思路,供学有余力的同学探求.

典型例题十六

例16 如果![]() ,

,![]() 和

和![]() 是夹在平面

是夹在平面![]() 与

与![]() 之间的两条线段,

之间的两条线段,![]() ,且

,且![]() ,直线

,直线![]() 与平面

与平面![]() 所成的角为

所成的角为![]() ,求线段

,求线段![]() 长的取值范围.

长的取值范围.

解法1:如图所示:

作![]() 于

于![]() ,连结

,连结![]() 、

、![]() 、

、![]()

∵![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,

∴在![]() 中,由余弦定理,得:

中,由余弦定理,得:

![]() .

.

∵![]() ,∴

,∴![]() 是

是![]() 与

与![]() 所在的角.

所在的角.

又∵![]() ,

,

∴![]() 也就等于

也就等于![]() 与

与![]() 所成的角,即

所成的角,即![]() .

.

∵![]() ,

,

∴![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,

∴![]() ,即:

,即:![]() .

.

∴![]() ,即

,即![]() 长的取值范围为

长的取值范围为 .

.

解法2:如图:

∵![]()

∴![]() 必在过点

必在过点![]() 且与直线

且与直线![]() 垂直的平面

垂直的平面![]() 内

内

设![]() ,则在

,则在![]() 内,当

内,当![]() 时,

时,![]() 的长最短,且此时

的长最短,且此时![]()

![]()

而在![]() 内,

内,![]() 点在

点在![]() 上移动,远离垂足时,

上移动,远离垂足时,![]() 的长将变大,

的长将变大,

从而![]() ,

,

即![]() 长的取值范围是

长的取值范围是 .

.

说明:(1)本题考查直线和直线、直线和平面、平面和平面的位置关系,对于运算能力和空间想象能力有较高的要求,供学有余力的同学学习.

(2)解法1利用余弦定理,采用放缩的方法构造出关于![]() 长的不等式,再通过解不等式得到

长的不等式,再通过解不等式得到![]() 长的范围,此方法以运算为主.

长的范围,此方法以运算为主.

(3)解法2从几何性质角度加以解释说明,避免了繁杂的运算推导,但对空间想象能力要求很高,根据此解法可知线段![]() 是连结异面直线

是连结异面直线![]() 和

和![]() 上两点间的线段,所以

上两点间的线段,所以![]() 是

是![]() 与

与![]() 的公垂线段时,其长最短.

的公垂线段时,其长最短.

典型例题十七

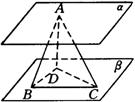

例17 如果两个平面分别平行于第三个平面,那么这两个平面互相平行.

已知:![]() ,

,![]() ,求证:

,求证:![]() .

.

分析:本题考查面面平行的判定和性质定理以及逻辑推理能力.由于两个平面没有公共点称两平面平行,带有否定性结论的命题常用反证法来证明,因此本题可用反证法证明.另外也可以利用平行平面的性质定理分别在三个平面内构造平行且相交的两条直线,利用线线平行来推理证明面面平行,或者也可以证明这两个平面同时垂直于某一直线.

证明一:如图,

假设![]() 、

、![]() 不平行,则

不平行,则![]() 和

和![]() 相交.

相交.

∴![]() 和

和![]() 至少有一个公共点

至少有一个公共点![]() ,即

,即![]() ,

,![]() .

.

∵![]() ,

,![]() ,

,

∴![]() .

.

于是,过平面![]() 外一点

外一点![]() 有两个平面

有两个平面![]() 、

、![]() 都和平面

都和平面![]() 平行,

平行,

这和“经过平面外一点有且只有一个平面与已知平面平行”相矛盾,假设不成立。

∴![]() .

.

证明二:如图,在平面![]() 内任取一点

内任取一点![]() ,过

,过![]() 点作直线

点作直线![]() 与

与![]() 相交.

相交.

∵![]() ,∴

,∴![]() 与

与![]() 也相交.

也相交.

∵![]() ,∴

,∴![]() 与

与![]() 也相交.

也相交.

过![]() 作两相交平面分别与

作两相交平面分别与![]() 交于直线

交于直线![]() 、

、![]() ,且与

,且与![]() 、

、![]() ,交

,交![]() 于直线

于直线![]() 、

、![]() .

.

∵![]() ,∴

,∴![]() .

.

∵![]() ,∴

,∴![]() .

.

∴![]() .

.

∵![]() ,

,![]() ,

,

∴![]() .

.

同理![]() .

.

又∵![]() ,

,![]() 、

、![]() ,

,

∴![]() .

.

证明三:如图,任作直线![]() ,

,

∵![]() ,∴

,∴![]() .

.

∵![]() ,∴

,∴![]() .

.

∴![]() .

.

说明:证明两个平面平行,可根据定义、应用判定定理来证明.

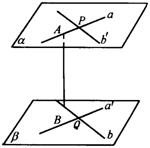

典型例题十八

例18 如图,已知![]() 、

、![]() 是异面直线,求证:过

是异面直线,求证:过![]() 和

和![]() 分别存在平面

分别存在平面![]() 和

和![]() ,使

,使![]() .

.

分析:本题考查面面平行及线面垂直的判定和综合推理能力.根据前面学过的知识,过异面直线中的一条有且仅有一个平面与另一条平行.这样过![]() 和

和![]() 分别有平面与另一条线平行.那么这两个平面是不是互相平行呢?这两个平面是不是就是我们所要找的

分别有平面与另一条线平行.那么这两个平面是不是互相平行呢?这两个平面是不是就是我们所要找的![]() 和

和![]() ?

?

证明:在直线![]() 上任取一点

上任取一点![]() ,过

,过![]() 点作直线

点作直线![]() .

.

故过![]() 和

和![]() 可确定一平面记为

可确定一平面记为![]() ,

,

在直线![]() 上任取一点

上任取一点![]() .

.

过![]() 点作直线

点作直线![]() .

.

同理过![]() 和

和![]() 可确定一平面,记为

可确定一平面,记为![]() .

.

∵![]() ,

,![]() ,

,

∴![]() .同理

.同理![]() .

.

∵![]() ,

,![]() ,

,![]() .

.

∴![]() .

.

说明:由此题结论可知,两异面直线必定存在于两个互相平行的平面中.所以两异面直线间的距离就可转化为两平行平面间的距离(本题易证![]() 和

和![]() 的公垂线段垂直于两平行平面).

的公垂线段垂直于两平行平面).